編者按

這一刻,世界的目光再次聚焦中國的綠水青山。10月17日,聯合國旅游組織在“綠水青山就是金山銀山”重要理念的誕生地——浙江湖州,公布2025年“最佳旅游鄉村”名單,我國4個鄉村入選,加上此前入選的15個村,我國累計入選村莊達19個,位居世界首位。發生在綠水青山間的山鄉巨變,持續吸引著世界的目光。透過一個個鮮活的鄉村圖景,世界看到了蓬勃發展的當代中國。

浙江荻港村:千年魚桑 夢里水鄉

在家鄉湖州接過聯合國旅游組織“最佳旅游鄉村”獎牌時,浙江省湖州市南潯區和孚鎮荻港村黨委書記莫海平“手在顫抖,非常激動”,同時覺得更添一份責任,這幾天一直在思考“如何擦亮這個牌子,做深做實農文旅融合發展”。

荻港村的“魚文化節”燈火展演。(荻港村村委會供圖)

荻港村位于太湖南岸、大運河畔,倚港結村落,荻葦滿溪生,自南宋建村至今,已有千年歷史,是全球重要農業文化遺產“浙江湖州桑基魚塘系統”的核心保護區。1007畝桑基魚塘,從空中俯瞰,水面如鏡,被桑林分割成塊,天光云影徘徊,被贊為世間少有的美景。

處處倚蠶箔,家家下魚筌。“塘基種桑、桑葉喂蠶、蠶沙養魚、魚糞肥塘、塘泥壅桑的生態循環模式,成了我們村的文化旅游名片。”莫海平說,老祖宗的農耕智慧給現代人留下了良性循環的典范,更成就了荻港一產撬動二產三產的發展迭代。

以魚桑文化為核心,荻港村成立了研學基地。來研學的孩子們,可以在魚塘邊學捕魚、田埂上學采摘、灶臺前做青團……從桑基魚塘到尋常農家,荻港村到處都是活態課堂。

把目光轉向居民區,村里的房子錯落有致,還有不少明清風格建筑。前兩年,村里收儲了一批老房子,引入31家業態,打造了一條美食街。圍繞本土特色開發了桑黃餅、桑葉糕、桑基魚塘咖啡等獨具風味的美食,“是在別處品不到的味道。”莫海平說。

莫海平還提醒到,村里2024年開館的“非遺里的中國”線下陳列館也是不可錯過的打卡點。“一期我們展出了11省的160項非遺項目,非常亮眼,一年之內到館游客就有30萬人次。”莫海平很驕傲,他說二期計劃把其他省份的非遺都收集陳列出來,不僅在量上有突破,在質上也要做出水平。

荻港村是中國鄉村將文化根脈轉化為發展動力的鮮活范例。聯合國世界旅游組織評審專家評價,其“生態保護—文化傳承—鄉村受益”的閉環模式,為全球鄉村可持續發展提供了可復制范本。

眼下,不少古鎮古村遭遇開發同質化等困境,該如何因地制宜合理開發?“一鍵復制并不可取”,莫海平認為,拒絕過度商業化開發,把江南水鄉的本味生活交還給村民,讓村民自發形成本土業態并從中受益,也許是破解之計。

村莊旅游發展后,游客越來越多,漂泊在外的村民也回了家,在“家門口”致富。原來在外干個體戶的村民楊紅梅,回村當了講解員,后又在老街開了手工糕點店,“一年能掙不少錢”。荻港漁莊糕點師章小林說,和同事們挖掘當地魚桑文化,研發了十幾種糕點,“傳播家鄉美食很有干勁”。土生土長的荻港女兒徐敏利2003年從一家農家樂做起,現在公司業務已經拓展到了生態旅游領域,成了帶富能人,更把文化傳承、環境保護作為己任。

目前全村超半數的家庭從事旅游相關行業,2024年旅游綜合收入突破1億元。荻港村民將魚桑文化因子植入生活,組建了舞龍隊、秧歌隊、漁家樂打擊樂隊,腰板挺直了,笑容更多了。下一步,荻港村將聯手周圍6個村,通過黨建聯建實現片區組團發展,“我們七兄弟步調一致,強強聯合,相信會有大發展。”莫海平說。

江蘇東羅村:碧水垛田 古韻新生

位于江蘇省里下河腹地的東羅村,地處全球重要農業文化遺產和世界灌溉工程遺產——興化垛田范圍內。這里,人、水、垛和諧共生,自然與人文交相輝映,旅游要素與當地生產生活有機融合,形成了主客共享、居游同樂的美好圖景。

東羅村水上集市。(興化市委組織部供圖)

垛田之上,碧水之畔,東羅村至今保留著垛田傳統耕作技藝,文化遺產在此活態傳承。秋日里,東羅村“東羅秋實”展覽館內,研學講解員邢曉霞正帶著一群來自上海的學生參觀傳統農耕器具。“這些耬車、水車都是村民們捐出來的老物件,我們通過場景復原和互動體驗,讓孩子們直觀感受垛田農耕文化的智慧。”邢曉霞介紹,村里開發的垛田研學課程涵蓋垛田科普等多個項目,今年已接待研學團隊超200個,接待學生2萬余人次。

“這些高低錯落的垛田是怎么形成的?”一名學生好奇地問。邢曉霞指著墻上的照片解釋:“東羅村的垛田是先民們在沼澤地帶開挖河泥堆積而成,距今已有上千年歷史。它既防洪排澇,又能充分利用土地資源,這可是世界級的農業智慧!”

“鄉村要發展,不能只守著老祖宗的智慧吃老本,必須在保護中創新。”東羅村黨總支書記羅國康接受采訪時表示,東羅村始終以黨建引領基層治理,修訂完善村規民約,引導村民自覺參與鄉村建設與管理。為豐富旅游業態,2018年村里探索“政府+社會資本+村集體”三方合作開發,將民居改造成民宿,垛田成了村民致富“金飯碗”。

在生態保護方面,東羅村始終堅守底線,形成村“兩委”、黨員志愿者與村民共治的合力。村里設立的鳥類觀測站已經記錄到20多種珍稀鳥類。村里還定期開展河湖水環境監測,守護好這片水上凈土。

為了讓村民共享發展成果,村“兩委”創新了共建共享的利益聯結模式。“我們成立了旅游分組,村民可以根據自己的特長參與到民宿經營、導游服務、農產品種植等不同環節。”羅國康說,“2024年村集體經濟收入達285萬元,村民人均可支配收入34066元,大家的獲得感實實在在。”

“我們東羅村這次入選聯合國旅游組織‘最佳旅游鄉村’,我想在于它找到了文化遺產保護、生態可持續發展與社區和諧共建的平衡點。”羅國康總結道,“依托‘花海森林’片區發展促進委員會統籌協調作用,我們證明了鄉村旅游可以不依賴大規模商業開發,而是可以通過激活本土資源、激發鄉村發展活力,實現生態效益、經濟效益和社會效益的統一。”

這座擁有600多年歷史的古村,正以開放包容的姿態,向世界展現中國鄉村的獨特魅力。

四川基卡依村:青山筑夢 文脈生輝

10月17日,四川省甘孜州丹巴縣墨爾多山鎮基卡依村成功入選聯合國旅游組織2025年“最佳旅游鄉村”名單,基卡依村黨支部書記三依格絨激動萬分:“這是讓日子更紅火的起點!” 這句話成了全村人最滾燙的共識。這個藏羌彝走廊上的村落,藏著太多關于守護與新生的故事。

基卡依村風景。 (丹巴縣委組織部供圖)

藏羌彝走廊的核心區里,基卡依村像一顆被時光溫柔以待的明珠。這里有著從1700米到5000米的海拔落差,立體的山水間藏著700多種國家珍稀動植物,是名副其實的“自然基因庫”。清晨的霧漫過山腰時,一座座碉樓在霧里若隱若現,像極了守護村落的老者;“女子成人禮”的古老儀式還在傳承,丹巴古碉群、罕額依遺址靜靜立著,藏族碉樓營造技藝的鑿石聲、頂毪衫歌的調子,依舊在村里的街巷間流轉——這些都是“最珍貴的家底”。

“這份榮譽,是大伙一年年守著村子、護著生態、傳著文化攢下的。我們自豪,但更知道肩上的擔子重了——這張世界名片,得讓它越擦越亮。”三依格絨告訴記者,在基卡依村的旅游故事里,村民永遠是主角。村里建了鄉村旅游合作社、民宿聯盟協會。95后德吉初,花了7年時間,把自家房子改成了藏式民宿“德吉康瓦”,還帶著20多位鄉親一起干活。說起這些年的變化,她眼里閃著光:“大家不再是看著村子變,而是親手建村子。收入高了,更開心的是,越來越多人愿意穿傳統服飾、唱嘉絨老歌,咱們的文化,好像活過來了。”

村里還格外疼惜女人們的手藝,推出了“美人谷繡娘”的勞務品牌,民宿接待戶里52%的從業者都是她們。土陶、刺繡這些老手藝,也被搬進了活態博物館,成了游客愛體驗的研學項目,慢慢湊出了“民宿+文化+旅游”的熱鬧圖景。

丹巴姑娘身著嘉絨服飾,在梨花樹下賞春花。(丹巴縣委組織部供圖)

基卡依村的紅火,離不開政府的托舉。丹巴縣照著鄉村振興的路子,立足川西北生態示范區的定位,抱著“以農為本、以文塑旅、以旅彰文”的想法,一步步蹚出了農文旅融合的新路。出臺政策,搭起“1+N”的政策架子,給村子的發展穩穩地托了底。

這些政策,慢慢長成了看得見的好日子。據三依格絨介紹,今年1月至9月,基卡依村所在的中路片區接待游客33.16萬人次,旅游綜合收入3.64億元。“現在我們村旅游產業已成為名副其實的陽光產業、致富產業、支柱產業。”通過“春賞花、夏納涼、秋選美、冬沐陽”的全時旅游策略,這個面積5.95平方公里的村莊,全村90%以上村民直接從事旅游業,79戶開展旅游接待,帶動就業崗位200余個,2024年人均可支配收入達3.4萬元。

說起未來,墨爾多山鎮黨委書記王遠剛的規劃里滿是溫度。他說要靠五個“聚焦”守住這份榮譽:守好文脈與綠水青山,讓村子的底色更厚;完善設施、做好服務,讓游客來了就像回家;把嘉絨文化變成能摸能玩的體驗項目;讓村民都成家鄉的代言人,講好村里的故事;還要完善利益聯結,讓大家一起把日子過得更甜。

川西高原上的基卡依村,用碉樓、非遺、綠水青山,向世界綻放著中國鄉村之美,更讓所有人看見——這里的老百姓,把日子過成了自己想要的紅火模樣。

貴州黃崗村:傳奇侗寨 “活”在當下

“書記,咱們黃崗,憑什么能拿到這個世界級獎項?”在鼓樓旁那棵郁郁蔥蔥的古樹下,村民吳孟娘激動地指著手機上跳出來的黃崗村入選聯合國旅游組織“2025年最佳旅游鄉村”的新聞,問駐村第一書記張力。張力抬起頭來,目光掠過層疊的榫卯吊腳樓,落在不遠處高聳的鼓樓上,說道:“歸根結底,是老祖宗留下的寶貝,成了我們被世界看見的‘密碼’。”

黃崗村“喊天節”表演現場。吳光輝 攝

貴州黎平黃崗侗寨已有800余年歷史,作為黔東南民族文化生態保護區的核心,它如一顆璀璨的明珠,鑲嵌在黔湘桂交界的大山深處。黃崗村374棟榫卯結構的吊腳樓沿山勢鋪展,5座鼓樓如星辰散落,400余座禾晾禾倉鱗次櫛比,被譽為“活著的侗族建筑博物館”。為了讓這些“老”寶貝“活”在當下,駐村工作隊請老師傅用傳統工藝加固翻新、修舊如舊,既保護建筑,又讓村民住得舒心。如今,這些吊腳樓不僅是家園,更是極具吸引力的旅游資產。

黃崗村擁有85%的森林覆蓋率,2300畝梯田層疊,雙溪過村、古井串寨,流淌著人與自然和諧共生的生存智慧。這里傳承的“稻魚鴨復合農業系統”不僅是“全球重要農業文化遺產”,更構建起一個無需農藥化肥的生態閉環。

“我們不僅要讓游客看風景,還要讓他們參與進來帶動消費。”村黨支部書記吳龍保介紹,為了讓千年“稻魚鴨”系統產出雙重效益,在村“兩委”的統籌規劃下,稻田變成了開放的生態體驗園。游客可以親手抓稻花魚、放侗家鴨,親身體驗傳統的田園文化。今年國慶中秋假期,黃崗旅游游客近2000人次。

“發展旅游,不能亂了人心,更不能丟了規矩。”吳龍保深知傳統治理智慧的價值,“我們侗家人講‘侗款’,重鄉規民約。”黃崗獨特的侗族款約習俗和“寨老制”,在現代鄉村治理中展現出獨特活力。村“兩委”牽頭制定《黃崗村“寨管委”議事制度》及《村規民約》等規章制度,以制度明確“大事共議、實事共辦、難事共解”的治理原則,通過公約守住文化根脈,實現“治”與“傳”的同步推進。

黃崗的根,深植于文化與生態的交織之中。作為人類非物質文化遺產,侗族大歌是黃崗的靈魂。“在黃崗,飯養生,歌養心,不能讓大歌只留在記憶里。”“男聲侗族大歌”傳承人吳成龍,曾一度為年輕一代外出務工、歌隊青黃不接而發愁。村“兩委”十分重視侗族大歌的傳承保護,多次請他帶著大家“把侗族大歌唱到游客心里去”。

各方合力之下,以前鼓樓下的日常傳習現在變成了小型音樂會,歌師們成了文化導師。“現在,孩子們看到唱歌能吸引世界各地的游客,還能增加收入,學習的勁頭足多了!”吳成龍欣慰地說。從侗族大歌的古老復調,到火塘邊的悠揚琴聲,人類非遺在炊煙中代代相傳。

古老的歌聲,因找到了新的傳承人和知音而愈發嘹亮。2025年8月,黎平縣侗族大歌藝術團與黃崗侗寨歌隊共45名侗族歌手驚艷亮相國家大劇院。

民族的就是世界的。一場始于鼓樓下的問答,如今有了響徹世界的答案。黃崗村正以“文化+生態+旅游”深度融合的最佳姿態,向世界講述著古老侗族的鄉村全面振興故事。

■ 新聞鏈接

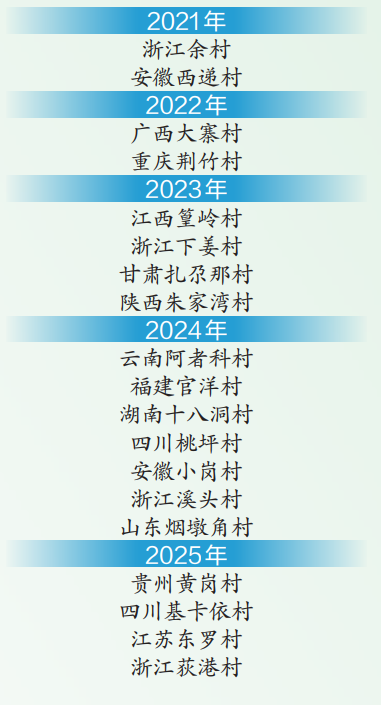

我國已有19個聯合國旅游組織“最佳旅游鄉村”

10月17日,聯合國旅游組織在浙江省湖州市舉行“最佳旅游鄉村”頒獎儀式。會上公布了2025年“最佳旅游鄉村”名單,我國申報的貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣雙江鎮黃崗村、四川省甘孜藏族自治州丹巴縣墨爾多山鎮基卡依村、江蘇泰州興化市千垛鎮東羅村、浙江省湖州市南潯區和孚鎮荻港村4個鄉村入選。

“最佳旅游鄉村”評選活動于2021年由聯合國旅游組織發起,旨在通過旅游促進鄉村文化遺產保護和可持續發展,強化旅游助力鄉村振興的重要作用。評選通過國際平臺展示鄉村發展成果,要求參評鄉村在文化遺產保護、生態多樣性維護及經濟社會綜合發展等方面達到國際標準。截至目前,來自57個國家的236個鄉村入選聯合國旅游組織“最佳旅游鄉村”,其中我國入選總數達19個。

■ 專家視點

讓世界讀懂 中國鄉村風情

□ 李 昊

聯合國旅游組織最新公布2025年“最佳旅游鄉村”名單,中國有4個鄉村入選,入選總數達19個,居世界首位。這一成績,彰顯著中國在推進生態文明建設和鄉村全面振興中的實踐智慧——以綠水青山為底色,以文化傳承為靈魂,把美麗鄉村建設成“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的精神家園。

為什么鄉村要發展文旅?為什么文旅要向鄉村發展?經濟學上,這是一場“錯配的糾偏”。在城市里,供給同質化與擁擠成本抬升,使旅游體驗的邊際“新奇度”不斷遞減;而鄉村擁有稀缺的生態環境和獨特的文化資源,恰好契合消費升級與身心療愈的需求。文旅產業通過生態與文化的無形價值具象化,以生態觀光、文化體驗、民宿餐飲、非遺手作、研學康養等為手段,把自然景觀與傳統文化轉化為旅游資源。由此,不僅讓“綠水青山”真正變成“金山銀山”,更重塑了鄉村的活力,把農業與現代服務業重新嵌合,形成“生產—生活—生態”深度融合的鄉村經濟新形態。

這些“最佳旅游鄉村”的出圈,凝聚著鄉村文旅發展的共識,也彰顯著因地制宜的創造力。今年入選的東羅村、荻港村以農遺與水鄉相融,讓垛田、河網、桑基魚塘構成田園即景;基卡依村通過修復古碉與藏式民居,讓建筑成為民族文化的敘事載體;黃崗村以共治重塑侗寨,用“寨老制”“款約”延續鄉規民約之韻。再看往年入選村落,篁嶺村以徽派古建與“曬秋”塑造視覺名片,下姜村以高效農業踐行“兩山”理念,扎尕那村憑峽谷風光走向國際,小崗村以改革精神續寫時代傳奇……類型多樣、風采各異的中國鄉村,正以自己蓬勃向上的生命力,讓世界在獨特的鄉村風情中讀懂中國。

19個“最佳旅游鄉村”的入選,見證了從“綠水青山”到“金山銀山”的生動實踐,也描繪出新時代鄉村全面振興的新圖景。面向未來,要讓更多鄉村百花齊放:既要堅守生態與文化底色,又要以市場和科技激發活力;既要引來資本與人才“活水”,又要促進村民共建共享。唯有如此,鄉村文旅才能從“流量美景”走向“幸福實景”,讓美麗鄉村成為展示中華文明與時代風貌的一張張亮麗名片。

(作者為東南大學經管學院副教授)

本報記者 周妍 周晶 周靜文 尹丹丹 統稿 朱秀霞

通訊員 于利群 吳為成 陳彩蝶 唐慧 劉太海

策劃 陳炳山 朱秀霞