【編者按】

2005年8月15日,時任浙江省委書記習近平同志在浙江安吉縣余村調研時,首次提出“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷。20年彈指一揮間,這一論斷已從江南山村播撒至神州大地,成為引領生態文明建設和鄉村振興的重要理念。在第三個“全國生態日”到來之際,我們重訪余村,采訪與余村結對的湖北堰河村、安徽西遞村,來余村考察學習過的河北哈里哈村,與余村素未謀面但心意相通的寧夏長流水村,記錄這些村子生態文明建設的成就。

一村之美,村村同興。通過這些村子翻天覆地的變化,可以管窺其背后萬千村莊綠色發展的生動實踐。20年來,中國村莊風光之美、人文之美、產業之美、生活之美的豐富厚重,生動印證了“兩山”理念的實踐偉力。

習近平總書記論生態文明建設

經濟發展不應是對資源和生態環境的竭澤而漁,生態環境保護也不應是舍棄經濟發展的緣木求魚,而是要堅持在發展中保護、在保護中發展,實現經濟社會發展與人口、資源、環境相協調。

——2013年4月10日,習近平同志在海南考察時的講話

我們提出了建設生態文明、建設美麗中國的戰略任務。既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山。

——2013年9月7日,習近平同志在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學演講時答問的要點

綠水青山和金山銀山決不是對立的,關鍵在人,關鍵在思路。綠水青山既是自然財富,又是社會財富、經濟財富。讓綠水青山充分發揮經濟社會效益,不是要把它破壞了,而是要把它保護得更好。要堅持以生態文明的理念引領經濟社會發展,切實做到經濟效益、社會效益、生態效益同步提升,實現百姓富、生態美的有機統一。

——2014年3月7日,習近平同志在參加十二屆全國人大二次會議貴州代表團審議時的講話

實施鄉村振興戰略,一個重要任務就是推行綠色發展方式和生活方式,讓生態美起來、環境靚起來,再現山清水秀、天藍地綠、村美人和的美麗畫卷。要健全以綠色生態為導向的農業政策支持體系,加強農業面源污染防治,強化土壤污染管控和修復,繼續實施重要生態系統保護和修復工程,完善天然林保護制度,建立市場化、多元化生態補償機制,讓農民成為綠色空間的守護人。

——2017年12月28日,習近平同志在中央農村工作會議上的講話

新時代推進生態文明建設,必須堅持好以下原則:一是堅持人與自然和諧共生,二是綠水青山就是金山銀山,三是良好生態環境是最普惠的民生福祉,四是山水林田湖草是生命共同體,五是用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境,六是共謀全球生態文明建設。

——2018年5月18日,習近平同志在全國生態環境保護大會上的講話

要推進美麗中國建設,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

——2022年10月16日,習近平同志在中國共產黨第二十次全國代表大會上所作的報告

綠色發展是高質量發展的底色,新質生產力本身就是綠色生產力。必須加快發展方式綠色轉型,著力推進發展方式創新。要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅定不移走生態優先、綠色發展之路。

——2024年1月31日,習近平同志主持中共二十屆中央政治局第十一次集體學習時的講話

要一體推進治山治水治氣治城,全面加強防沙治沙和流域水土流失治理,持續推進重點行業節能降碳,扎實開展礦山生態修復,切實維護生態安全。

——2025年7月7日至8日,習近平同志在山西考察時的講話

浙江余村

好山好水共富路寬

余村“青來集”青年人才社區。(新華社發)

8月11日,浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮余村。生態興則文明興——“綠水青山就是金山銀山”理念提出20年浙江主題展在此正式開幕。在這個特殊的時間節點,作為“兩山”理念發源地,余村再次成為矚目的焦點。

余村村黨支部書記、村委會主任汪玉成是土生土長的余村人,對家鄉的轉型發展深有感觸。20世紀90年代,依靠炸山開礦,余村一度成為安吉“首富村”,但這條路子很快便難以為繼。2003年,村“兩委”抓住“千萬工程”實施契機,果斷關停礦山,踏上綠色發展之路。

2005年8月15日,時任浙江省委書記習近平同志到余村調研,首次提出“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷,為村莊指明了方向。十五載光陰荏苒,2020年3月30日,習近平總書記再度考察余村。看到村莊的蛻變,習近平總書記欣慰地指出,余村現在取得的成績證明,綠色發展的路子是正確的,“路子選對了就要堅持走下去”。

從賣石頭到賣風景,余村的“打法”在不斷升級。近年來,余村聯合周邊村鎮形成“大余村”,實行片區組團發展,推動資源共享、產業共興。

綠水青山做底,大余村發起“全球合伙人”計劃,吸引青年人才和創業項目落地,2023年,又整合利用土地、建筑等閑置資源,打造出青年專屬創業空間“青來集”。短短兩年間,“青來集”已入駐文旅、影視、醫療器械、可持續材料等企業29家,1000多名青年在此生活創業,營收突破8億元。

2024年,“大余村”實現旅游總收入100億元。大河漲水小河滿,余村全村分紅達316萬元,村民人均年收入升至7.4萬元。

汪玉成感慨,過去來余村考察是“兩點一線”,從標志性的大石碑走到余村電影院就結束了。現在余村新業態多如雨后春筍,閑置小屋變郵局,水泥廠變鄉村圖書館,礦坑遺址公園建起了餐飲觀光綜合體,有更多東西可以看、有更多參觀線路可以選了。“在余村,‘逆城市化’真的變成了現實。”汪玉成說。

余村的示范帶動作用不僅在浙江。放眼全國,余村已與40多個鄉村結對共建。好山好水好機制,共富路大家一起走。“今年我們推進‘中國和美鄉村共富聯盟’,由余村牽頭組建。余村‘共富超市’把全國各地的好產品集中起來,實體店已經開業運營了。”汪玉成說。

“兩山”理念接續傳遞,“兩山”轉化路徑不斷創新,余村越來越有生命力。

湖北堰河村

鄉村好物上架“共富超市”

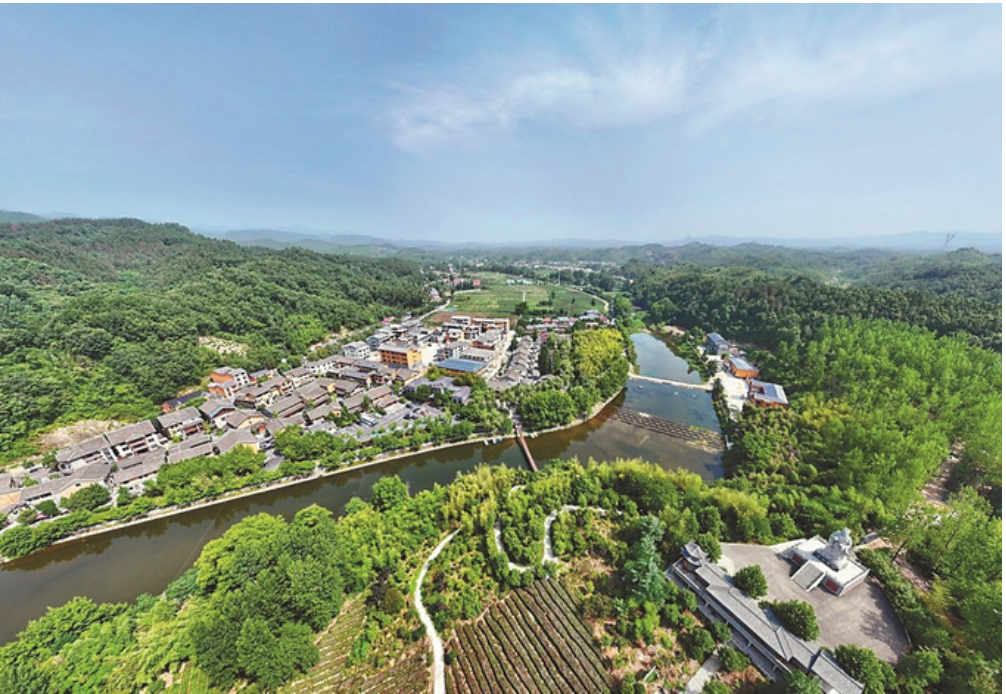

堰河村俯瞰。(谷城縣委組織部供圖)

“非常感謝余村汪書記邀請我們堰河村加入共富聯盟。”前不久,在湖北省襄陽市谷城縣五山鎮堰河村黨委書記閔洪艷的邀約下,余村村黨支部書記汪玉成來到堰河村做客,還帶來一個好消息:堰河好物已在余村“共富超市”順利上架。“余村農特產品是短板,堰河村剛好可以彌補。”汪玉成說。

堰河村和余村,跨越千余公里的“牽手”,緣于兩個村極為相似的轉型歷程。20世紀90年代,余村炸山開礦,山是禿頭光、水是醬油湯;堰河村砍山伐木,見山山禿頭、見水水斷流。當以犧牲環境為代價的發展看不到出路時,“兩山”理念為兩個村子送來了希望的曙光。

2005年余村率先開始修復生態,探索生態農旅產業的轉型。閔洪艷先后三次前往余村取經,尋找綠色發展之路。在閔洪艷帶領下,堰河村因地制宜在荒山荒坡栽種茶葉、杜仲、板栗等經濟作物。閔洪艷說:“我們學習了余村經驗,也結合了我們山水資源特色,開起農家樂,把老百姓的房子做成特色民宿,發展鄉村旅游。”

為了把蛋糕做大做好,堰河村成立了生態旅游經濟專業合作社,全體村民入股,實行“統分結合”經營機制。閔洪艷介紹,統就是在村黨委領導下,依托合作社,對所有從事旅游經營的村民實行統一領導、統一標準、統一培訓、統一品牌;分是充分調動村民積極性,尊重村民自主經營權。

一個“八山半水分半田”的偏僻山村,走出了獨特的鄉村振興之路。2024年,堰河村旅游綜合收入突破1.2億元,農民人均年純收入達到4萬元。堰河村還聯合下七坪村、田家河村等周邊7個村,成立“1+7大堰河共富圈”,共同打造“茶旅小鎮”,助力共同富裕。

同為全國人大代表,汪玉成和閔洪艷兩位村書記在今年全國兩會期間,有了合作的初步構想。此次“奔現”,汪玉成和閔洪艷再一次“確認眼神”:他們要干的,就是讓中國和美鄉村共同富起來這件大事。眼下,堰河的灰雞蛋、有機茶擺上余村貨架。今后,兩村將整合資源,搭建更大的農產品銷售平臺、鄉村旅游推廣平臺、人才交流平臺。

安徽西遞村

“兩山”轉化有了榜樣

西遞古村的傳統徽派建筑。 (新華社發)

朝陽穿過塵埃,照亮薄霧輕籠的群山。位于黃山南麓的安徽省黃山市黟縣西遞鎮西遞村,如一葉扁舟,靜靜停泊在綠山的海洋里。漫步古村,仿佛置身潑墨山水畫中。

“2021年底,西遞村和余村同獲聯合國世界旅游組織首屆最佳旅游鄉村,成為全國‘唯二’,我們當時就動了結為‘秦晉之好’的心思。2022年3月,我們與余村締結友好鄉村。”西遞村黨總支書記、村委會主任胡傲立快人快語,“因為余村和西遞有很多相似點,比如美麗的風景,再比如發展鄉村旅游的定位,我們就想著學點新招。”

有意思的是,西遞在生態保護方面走過的彎路竟也和余村類似。早些年,西遞村“靠山吃山”,村級集體經濟的重要收入來源是石灰窯,年復一年燒石灰,青山變成了“光頭山”。后來,西遞村轉變思路,依托獨特的徽派古建筑資源發展旅游業。

從全力恢復植被,到保護水環境,西遞堅定地走向“綠水青山”的召喚。2013年,西遞村將旅游主線路兩側的民居接入污水管網。2020年,村里所有民宿接入污水管網。如今,3條由東向西穿村而過的清溪,給西遞村增添靈動的韻味。

青山綠水、古民居群、非遺項目……西遞村在保護鄉村生態環境的同時不斷豐富旅游業態,每年吸引游客超百萬人次。旺盛的人氣、寬松的環境,吸引很多新老村民來西遞創業。2024年,在外打拼多年的胡成龍回到家鄉,將老屋修葺一新,開起中高端民宿。“我家小院能俯瞰西遞村景,是游客青睞的打卡點。”胡成龍笑著說,“現在民宿入住率穩定在60%左右。”

截至目前,西遞村超過80%的村民吃上了“旅游飯”。2024年,村民人均可支配收入達到6萬元。

“余村在貫徹‘兩山’理念、提升‘兩山’轉化質效等方面的實踐,一直是我們學習的榜樣。”胡傲立說,兩個村不斷健全交流機制,在景區引流、干部培訓、“兩山”銀行發展等方面,西遞村獲益匪淺。

河北哈里哈村

林木成材又生財

哈里哈村俯瞰。 (圍場滿族蒙古族自治縣委組織部供圖)

驟雨初歇,山中薄霧氤氳。在河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣哈里哈鎮哈里哈村的林場,高大的松樹直沖云霄,鹿鳴聲穿透薄霧。

哈里哈是蒙語,漢譯為“怪石林立的山谷”,簡稱“怪石谷”。“抬頭望山禿,低頭見河干。山地脫皮下河川,沖走溝里百畝田……”這曾是村里的真實寫照。但今天,哈里哈村以1億元的林木估值,為“兩山”理念的基層實踐增添了鮮活案例。

2019年7月,時任村黨支部書記、村委會主任康文友赴浙江余村考察,受到余村從“綠水青山”向“金山銀山”轉化的巨大啟發。“我們村也有豐富的生態資源,我們種下的樹苗要保護,更要利用。”

回村后,康文友帶領黨員成立“植樹突擊隊”,依托塞罕壩機械林場的技術支持,在“怪石谷”中科學造林。截至目前,全村森林面積達2.3萬畝、覆蓋率為78%,每年科學間伐收入40余萬元,生態林補助也有近20萬元收入。

守住了生態底線,還要挖掘好良好生態的價值。這幾年,哈里哈村大力發展旅游康養、餐飲民宿、農業觀光、農事體驗,流轉農戶土地種植油葵等觀光經濟作物,引導村民打造農家小院,發展精品民宿。此外,發展農產品加工,推出“塞罕壩牛”“塞罕壩羊”“哈里哈有機野生菌”等產品。“以前年收入不足2萬元,現在經營民宿每年能掙5萬多元。”村民趙建林說。

在哈里哈村造型松示范基地,一棵普通的松樹經過造型師的巧手修剪,變成“迎客松”“不老松”等景觀樹,價值能漲30倍。

在村里走上一圈,記者發現,村民的房頂上都裝有光伏板。光伏電板產生的電并入國家電網,每年能為村民再增加一筆收入。而今,村里又在謀劃開發林業碳匯交易,預計未來賣碳匯指標可獲取收益50余萬元。

“森林是我們的現在,更是我們的未來,我們想進一步借鑒余村等地的發展經驗,結合實際創新思路,讓‘兩山’理念在哈里哈村的實踐更豐富更出彩。”哈里哈村黨支部書記、村委會主任張佳箖說。

寧夏長流水村

黃沙瀚海也是金山銀山

麥草方格。(長流水村村委會供圖)

6月30日11時30分,隨著最后一米草方格扎進沙子,寧夏中衛市沙坡頭區迎水橋鎮長流水村見證了歷史性時刻:寧夏境內騰格里沙漠固沙鎖邊帶最后的缺口補齊了!這片曾經肆虐的沙海,如今被無數一米見方的草方格織成的“金色巨網”牢牢縛住。

“這件事我們幾代人干了近70年!”站在綿延的沙丘上,長流水村村民黃立儉望著凝結著多年心血的治沙成果,不禁紅了眼眶。

這里是我國沙塵暴西北路徑的重要通道。上世紀50年代,當地首創的“麥草方格”法破解了治沙這一世界性難題。村民們將30厘米麥草以鐵鍬斜插沙地,四邊相連成正方形后壓實,曾經肆虐的流沙被牢牢“釘”住,沙丘之間,新綠萌發。

村民鄭建祥說,父輩治沙肩扛草捆徒步進沙漠,人又累、效率又低。“我參與治沙,用的是無人機,能吊運90公斤物資飛行2公里,省時省力,一天能干上一代人幾天干的活。”

瀚海黃沙也能變金山銀山。荒漠披上綠裝,給村民帶來了“生態飯碗”。迎水橋鎮深入挖掘沙漠資源和治沙文化,大力發展“自然生態研學+”,吸引5家企業入駐,高標準打造絲路騎士騰格里探索家營地、童見沙漠訓練營、識野藝術寫生基地等業態。

沙漠里頭,熱熱鬧鬧。“迎水橋鎮靠沙吃沙,每年旅游業收入在2300萬元,還給21位村民提供了就業崗位。”迎水橋鎮相關負責同志說。

墻內開花墻外香,治沙還為迎水橋鎮帶來了兩個驚喜。首先,沙地農業展現出驚人潛力,100余畝檸條、沙蔥等耐旱作物種植,讓村民既有工資性收入,還有經營性收益。其次,治沙技術向外輸出,15名“治沙包工頭”率領200多名技術骨干,將寧夏治沙經驗推廣至甘肅、內蒙古、新疆等省區,連跟著這支隊伍打工的村民每年也能掙10萬元。

“過去治沙是為了活命,現在治沙成了致富產業。”長流水村黨支部書記、村委會主任黃興川說,雖然沒去過浙江余村,但長流水村和余村保護生態環境、用生態促增收的精神是相通的,“余村的金山銀山是綠的,在我們這里是黃的,都挺好。”

策劃 陳炳山 郁芬 朱秀霞

本報記者 周妍 車婧 劉瓊 尹丹丹 周靜文

通訊員 趙凱 喬陽 楊光坤 周易 嚴盟 王仕峰