2024年秋天,我作為選調生來到云南省昆明市尋甸縣河口鎮白石巖村。這個坐落在紅土地上的村莊,用曬得發白的田埂和沾著露水的晨霧迎接了我。從校園到田間,我的工作日志開始記錄沾著泥土味的日常。

初到村委會時,村書記帶著我在田埂上調解土地糾紛。他蹲在地頭用方言給老鄉講政策,處理兩家人的烤煙地界爭執時,用卷煙紙畫了分界圖。這些場景讓我明白,基層工作就是連接政策與村情的橋梁。

春耕時節遇到養殖戶韓叔,他拿著皺巴巴的煙葉合同找到村委會:“我想多承包十畝地種烤煙,可銀行手續太復雜。”我帶著銀行工作人員連續跑了三趟,幫他辦下2萬元貸款。韓叔送我到村口時,硬塞給我兩個烤洋芋:“這洋芋是你幫著種的,帶著路上吃。”

生豬統計那個月,我們走訪了11個村民小組。在韓叔家的漏風豬圈里,他打著手電筒幫我數豬崽,我反復核對70戶養殖戶的數據,最終匯總出全村385戶的養殖情況。

整理黨建材料時,老黨員安大爺翻出壓箱底的舊蓑衣,回憶當民兵隊長時帶著鄉親們修水渠,餓了就啃烤洋芋的往事。現在村里68名黨員組成的志愿服務隊,每周都到孤寡老人家幫忙挑水劈柴。上個月我幫五保戶張奶奶修屋頂,她拉著我的手說:“你們比親兒女來得還勤快。”

調研“踩缸酸菜”產業時,李嬸教我辨別酸菜成色:“好缸要聽得見咕嘟聲。”如今村里通過抖音直播賣酸菜,有次我出鏡講解,看到彈幕跳動的“山貨出山”字樣,窗外賣酸菜的大嬸們正笑著往缸里添辣椒面。

第一次被村民喊“小侄囡”,是在幫張叔激活電子醫保那天。他臨走時塞給我一把炒瓜子:“下回來家里喝碗苦蕎茶。”調解宅基地糾紛后,王家大哥拉我去吃飯,灶膛里的火苗把我們的影子映在土墻上。

還有,低保戶李大爺的降壓藥清單、養殖戶劉叔的豬圈消毒記錄、留守兒童小芳的作業本,這些小事瑣事讓我懂得:基層工作不是冰冷的數字,而是老鄉掌心的溫度。

我的舊工作筆記夾著曬褪色的貸款憑證,還有半塊風干的酸菜……夜深翻看這些“寶貝”,就想起村書記的話:“紅土地最誠實,你付出多少,它就回報你多少。”如今,我新的工作日志又添新內容:教李嬸視頻直播,給劉叔的豬圈設計消毒方案……

暮色中的白石巖村,峰林剪影蘸著晚霞,正書寫新的振興故事。

李凈憶

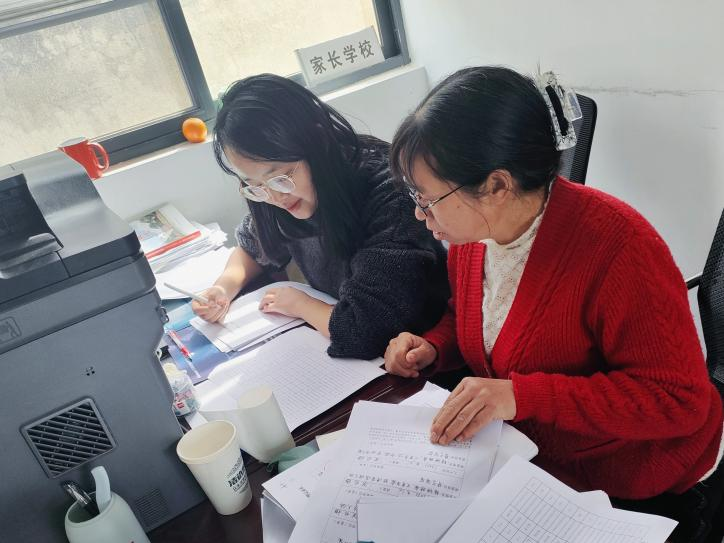

李凈憶(左)與村干部一起記錄完善低保動態信息。(白石巖村村委會供圖)